140円切手は、定形郵便物(50g以内)を送る際に必要ですが、コンビニなどでは必ずしも取り扱っているとは限りません。

そのため、必要な時にすぐ手に入らないこともあります。

本記事では、140円切手がない場合の代替方法、コンビニや郵便局での購入方法、適切な切手の組み合わせ例を詳しく紹介します。

また、郵便物の種類ごとに適した切手の選び方や、電子マネーでの切手購入方法なども解説し、スムーズに郵便を送れるようサポートします。

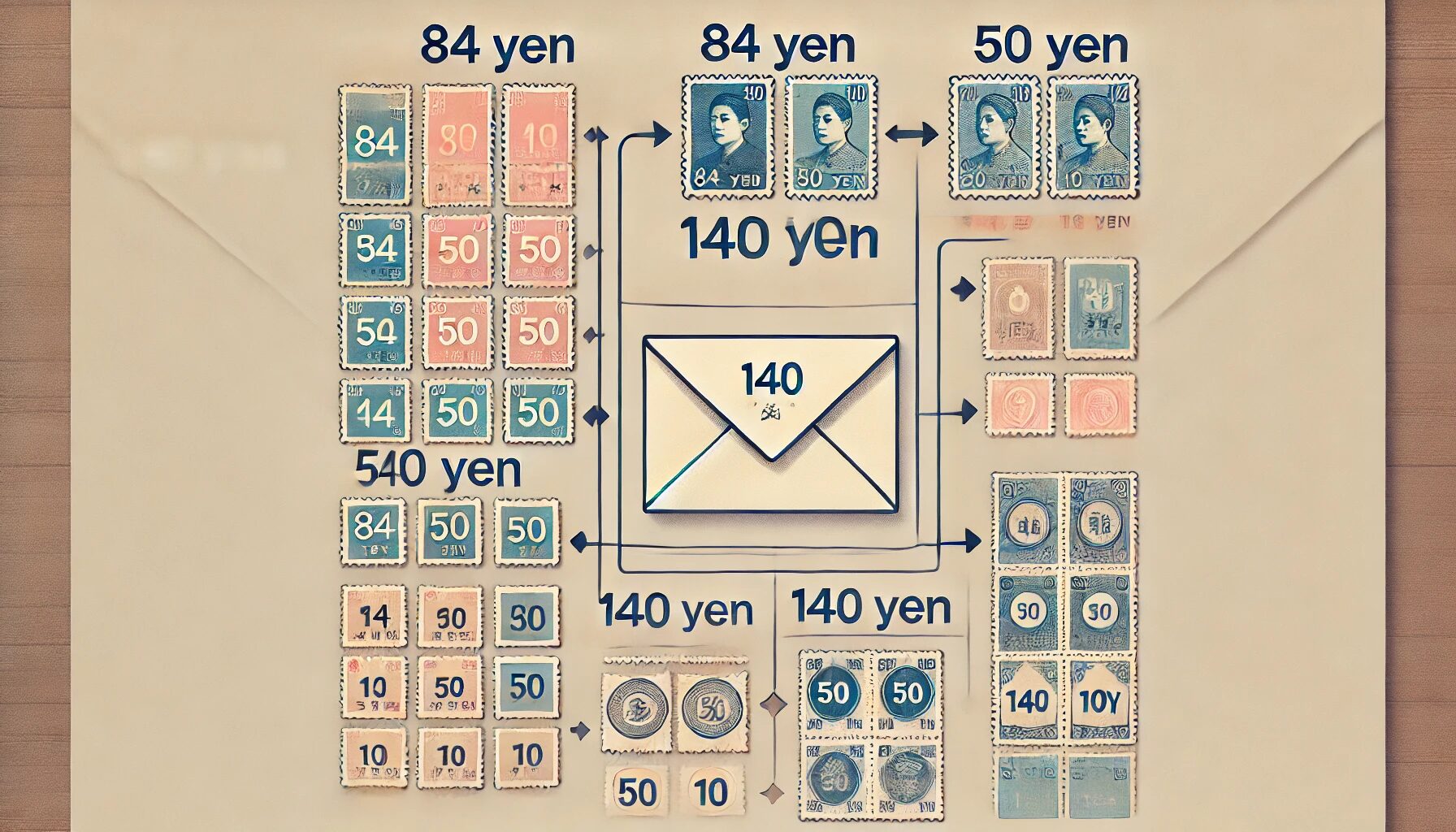

140円切手がない時の切手の組み合わせ

コンビニでの切手購入方法

コンビニでは、一般的な額面の切手が販売されていますが、140円切手が必ずしもあるとは限りません。レジで店員に直接聞くか、店舗によっては切手の在庫リストが掲示されている場合もあります。切手の販売はレジカウンターで行われることが多いため、事前に問い合わせるとスムーズです。

また、切手は酒やタバコと同様に店舗によっては取り扱いが異なることがあります。24時間営業のコンビニであっても、深夜帯には切手の購入が制限される場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

140円切手の代替品の種類

140円切手が手に入らない場合、異なる額面の切手を組み合わせることで対応できます。例えば、84円切手と50円切手を組み合わせるなど、140円になるような組み合わせを考えましょう。また、10円切手や20円切手を活用することで、より細かく金額を調整できます。

さらに、複数のコンビニを回ることで、異なる店舗で販売されている切手を探す方法もあります。大手チェーンの店舗ごとに取り扱いが異なるため、近隣のコンビニをいくつか回ると目的の切手が見つかる可能性が高まります。

おすすめの店舗とその特徴

コンビニの中でも、郵便関連サービスを多く取り扱っている店舗では、さまざまな額面の切手が揃っています。セブン-イレブンやローソンなどの大手チェーンでは、比較的種類が豊富な場合が多いです。特に、ローソンは一部店舗で「ゆうパック」などの郵便サービスを提供しており、切手の在庫も多く取り揃えている傾向にあります。

ファミリーマートやミニストップでも切手を取り扱っていますが、140円切手の在庫があるとは限らないため、事前に電話で問い合わせるのも良いでしょう。また、郵便局の近くにあるコンビニでは、比較的切手の在庫が充実していることが多いため、そうした店舗を狙って訪れるのもおすすめです。

140円切手の代わりに使える切手

84円切手の使い方と組み合わせ

84円切手は、最も流通している額面の一つで、140円にするためには56円を追加する必要があります。50円切手や10円切手との組み合わせが便利です。50円切手がない場合には、20円切手と10円切手を加えて調整する方法もあります。また、5円切手や1円切手を組み合わせることで、さらに細かい金額調整が可能になります。

120円切手との組み合わせ方法

120円切手に20円切手を追加することで140円の料金をカバーできます。20円切手は比較的入手しやすいため、この組み合わせも実用的です。もし20円切手がない場合には、10円切手を2枚利用する方法もあります。さらに、5円切手を組み合わせて合計140円にすることも可能です。

10円切手を活用する方法

10円切手を複数枚組み合わせることで、細かい額面調整が可能です。たとえば、130円切手+10円切手の組み合わせも利用できます。また、84円切手と50円切手を組み合わせ、6円を10円切手や1円切手で補う方法もあります。特に、1円切手や2円切手を活用することで、さらに柔軟な組み合わせが可能になります。

郵便物の重さに応じた切手の選び方

定形郵便物に必要な料金

通常の定形郵便物(25g以内)の基本料金は84円ですが、50g以内の定形郵便物は140円になります。さらに、50gを超えると定形外郵便となり、料金が大きく異なるため注意が必要です。郵便料金は改定されることがあるため、日本郵便の公式サイトで最新情報を確認すると良いでしょう。また、差出人と受取人の距離に関わらず、全国一律料金で送ることができます。

定形外郵便物に必要な切手

定形外郵便物の場合、規格内・規格外で料金が変わります。規格内では50gまで200円、100gまで220円、150gまで300円となります。一方、規格外では50gまで220円、100gまで300円、150gまで390円となるため、発送前に重さを測り、適切な切手を貼ることが重要です。特に、封筒のサイズや厚みによって規格内・規格外が決まるため、送りたい物のサイズを事前に確認しておくとスムーズに発送できます。

はがきの料金体系と切手の組み合わせ

通常はがきの料金は63円ですが、往復はがきの場合は126円となります。また、特定の用途向けに、年賀はがきや暑中見舞いはがきなども販売されており、それぞれのデザインによって料金が異なることがあります。細かい額面の切手を組み合わせることで、追加料金が発生する場合でも適切に対応可能です。たとえば、国際郵便用のはがき料金は通常の国内はがきよりも高く設定されており、地域によって料金が異なるため、日本郵便の料金表を参照しながら切手を用意しましょう。

コンビニで購入できる切手の種類

セブン-イレブンでの取り扱い

セブン-イレブンでは、84円切手、63円切手、50円切手などの基本的な額面が販売されていることが多いです。店頭に在庫がない場合でも、店舗によっては取り寄せが可能な場合もあります。事前に電話で問い合わせると確実です。また、一部の店舗ではゆうパックの取り扱いもあり、郵便関連サービスが比較的充実しています。

ローソン・ファミリーマートの切手の取り扱い

ローソンやファミリーマートでは、郵便関連サービスが充実している店舗があり、140円切手が置かれている可能性もあります。特に、ローソンでは「ゆうパック」の受付が可能な店舗が多く、郵便切手の取り扱いも比較的豊富です。ファミリーマートでは、Famiポートを活用した郵便関連サービスも提供されており、店員に相談すれば切手の取り扱いについても案内してもらえるでしょう。両店舗とも、混雑する時間帯を避けて訪問するとスムーズに購入できます。

ミニストップで切手を購入する方法

ミニストップでは、レジで直接切手の購入を依頼できます。在庫が少ない店舗もあるため、事前に確認すると安心です。特にミニストップは、他の大手コンビニに比べて切手の取り扱いが限られていることがあるため、最寄りの郵便局や他のコンビニと併せて確認すると良いでしょう。また、ミニストップの一部店舗では、マルチコピー機を活用した郵便サービスの提供が始まっているため、併せて活用するのもおすすめです。

切手を郵便局で買うメリット

郵便局の営業時間とアクセス

郵便局なら確実に140円切手を購入できます。営業時間や最寄りの郵便局の場所を事前に調べておくと便利です。通常、郵便局の営業時間は平日9:00〜17:00ですが、大型郵便局や特定の支店では夜間窓口や土日営業を行っている場合もあります。特に、都心部の郵便局は営業時間が長めに設定されていることが多いため、急ぎの際にはそうした支店を利用するのも良いでしょう。

郵便局で取り扱っている切手の種類

郵便局では、幅広い額面の切手が揃っています。特殊切手や記念切手も含め、豊富な選択肢があります。例えば、季節ごとの記念切手や、特定のイベントを記念した限定切手など、コレクションとしても人気の高い種類が揃っています。また、大量に購入する場合には、シート単位での販売も可能です。さらに、特定の金額の切手を必要に応じて組み合わせて購入することもできるため、郵便局では細かい料金調整もしやすくなっています。

郵便局での切手購入時の注意点

営業時間外や混雑時は購入に時間がかかることがあるため、余裕を持って訪れるのが良いでしょう。特に昼休みの時間帯(12:00〜13:00)は窓口が混雑することが多いため、できるだけ朝早くか午後の落ち着いた時間帯に訪れるのがおすすめです。また、大量の切手を購入する場合は、事前に電話で在庫を確認し、取り置きをお願いすることも可能です。さらに、郵便局によってはクレジットカードや電子マネーでの支払いに対応している場合もあるため、事前に支払い方法を確認しておくとスムーズです。

切手の組み合わせをうまく活用する方法

複数枚の切手を使った組み合わせ例

140円にするために、84円+50円+10円などの組み合わせが考えられます。また、120円+20円、100円+40円のような組み合わせも可能です。特に、手元にある切手を活用し、無駄なく組み合わせることが大切です。

さらに、10円切手や1円切手を活用することで、より細かい調整が可能になります。例えば、135円切手がある場合、5円切手を1枚追加することで140円になります。日常的に利用する額面の切手をストックしておくことで、柔軟な対応ができるようになります。

料金不足を防ぐための注意点

切手の額面が足りないと郵便物が返送される可能性があるため、適切な組み合わせを確認しましょう。郵便物の重量やサイズによって料金が異なるため、事前に正確な料金を把握しておくことが重要です。

また、郵便局の窓口で料金を確認してから切手を購入するのも良い方法です。特に重量が微妙な場合、正確な測定をしてもらうことで、料金不足を防ぐことができます。

無駄を省くための切手購入法

使用頻度の高い額面の切手を多めに持っておくと、細かい組み合わせに対応しやすくなります。例えば、10円、20円、50円といった切手をいくつか常備しておくことで、細かい額面調整がスムーズになります。

また、定期的に郵便を利用する場合は、よく使う額面の切手をシート単位で購入すると便利です。特に、140円切手を頻繁に使用する場合、郵便局でまとめて購入しておくと、毎回の組み合わせの手間を省けます。

さらに、電子マネーやクレジットカードで購入できる店舗を活用することで、支払いの手間を減らすこともできます。

電子マネーでの切手購入について

nanacoやSuicaでの切手購入

一部のコンビニでは、電子マネーで切手を購入できるため、現金がなくても対応できます。セブン-イレブンではnanaco、ローソンやファミリーマートではSuicaやPASMOなどの交通系電子マネーが利用可能です。切手の購入時に、レジで「電子マネーで支払いたい」と伝えることでスムーズに決済できます。

また、電子マネーのポイントが貯まる店舗もあり、日常の買い物と組み合わせることでお得に利用することができます。例えば、nanacoで支払うとセブン&アイグループのポイントが貯まるため、定期的に切手を購入する方にはメリットがあります。

電子マネー利用の利点

小銭のやり取りが不要で、スムーズに支払いができるのがメリットです。特に、急ぎで切手を購入する際や、現金を持ち歩かない方にとって便利な決済方法です。

さらに、電子マネーの残高が不足している場合でも、コンビニ店頭のチャージ機やATMで簡単にチャージすることができます。これにより、突然切手が必要になった場合でも、現金を持たずにスムーズに購入できます。

現金以外での購入方法

クレジットカードやQRコード決済が使える店舗もあるため、事前に確認すると良いでしょう。ローソンでは一部店舗でクレジットカード決済が可能であり、ファミリーマートではPayPayやd払い、楽天ペイなどのQRコード決済も利用できることがあります。

また、郵便局では電子マネーやクレジットカードが使えないことが多いため、コンビニでの購入がより便利な選択肢になります。日常的に電子決済を利用する方は、事前に最寄りのコンビニの支払い方法を確認し、適切な支払い方法を選択すると良いでしょう。

切手が足りない時の対処法

### 近隣店舗の検索方法

スマートフォンの地図アプリなどを活用して、近くのコンビニや郵便局を探す方法を紹介します。GoogleマップやYahoo!地図などのアプリを利用すると、現在地周辺のコンビニや郵便局をすぐに検索できます。特に、「切手 取り扱い」「郵便局 営業時間」などの検索ワードを使うことで、適切な店舗を簡単に見つけることができます。

また、各コンビニの公式アプリを活用するのもおすすめです。例えば、セブン-イレブンやローソンのアプリでは、切手を販売している店舗を検索できる機能が搭載されている場合があります。郵便局の公式サイトでも、最寄りの郵便局を検索し、営業日や営業時間を確認できるので、急いでいる際には事前にチェックしておくとスムーズです。

郵便物の発送先に応じた対応

発送先が遠方の場合は、料金不足にならないように注意し、必要な切手をしっかり確認しましょう。特に海外発送の場合、国ごとに異なる郵便料金が設定されているため、日本郵便の公式サイトで料金表を確認することが重要です。

また、速達や書留などのオプションを追加する場合には、通常料金とは異なる額面の切手が必要になります。事前に郵便局の窓口で料金を確認し、必要な切手を購入しておくことで、スムーズに発送できます。コンビニで購入する際も、適切な額面の組み合わせを考慮し、料金不足を防ぐようにしましょう。

オンラインでの切手購入の可否

日本郵便の公式サイトでは切手の購入が可能ですが、配送に時間がかかるため、余裕を持って注文する必要があります。特に、特殊切手や記念切手などはオンラインでのみ販売されていることがあるため、必要に応じて早めに注文するとよいでしょう。

また、Amazonや楽天などのオンラインショップでも切手を購入できる場合がありますが、販売価格が額面よりも高く設定されていることがあるため注意が必要です。オンライン購入を検討する際は、信頼できる販売元を選び、発送までの期間や送料を考慮しながら注文することが重要です。

切手を使った郵便物の送付方法

封筒と宛名の書き方

郵便物の正しい宛名の書き方や、封筒の貼り方のポイントを紹介します。封筒の表面には、受取人の住所・氏名を明瞭に記載し、特に郵便番号を忘れずに記入することが重要です。また、差出人の情報を封筒の裏側に書くことで、配達がスムーズに行われます。

宛名の書き方には、横書きと縦書きの2種類がありますが、一般的には縦書きが正式な書き方とされています。特にビジネス用途では、企業名・部署名・担当者名を正しく記載することで、誤配達を防ぐことができます。封筒のサイズに応じた適切なレイアウトを意識し、バランスよく記入しましょう。

送付する際のポイント

切手を適切に貼る位置や、郵便ポストへの投函方法について説明します。切手は封筒の右上に貼るのが一般的で、剥がれにくいようにしっかりと圧着することが大切です。また、切手を複数枚使用する場合は、重ならないように貼ることで、郵便局の自動読み取り機が正しく認識できます。

郵便ポストへ投函する際は、封筒の厚みやサイズに応じた適切な投入口を使用することが推奨されます。特に定形外郵便を送る際には、誤ったポスト投函を防ぐために、郵便局の窓口で確認することも有効です。確実に配達されるためには、天候による影響を考慮し、雨の日にはビニールカバーを付けるなどの工夫も役立ちます。

不在時の対処法

郵便物が受け取れなかった場合の対応方法や、再配達の手続きについて案内します。不在時に郵便局員が配達した場合、「不在票」が郵便受けに投函されるため、これを確認して再配達の手続きを行いましょう。

再配達の依頼は、電話やインターネットを通じて簡単に申し込むことができ、希望する日時を指定することも可能です。また、近隣の郵便局に直接取りに行く選択肢もあるため、急ぎの場合は利用を検討すると良いでしょう。

140円切手がない場合でも、適切な組み合わせを活用してスムーズに郵便物を送ることができます。例えば、84円切手と50円切手を組み合わせる、120円切手に20円切手を追加するなどの方法があります。特に、コンビニや郵便局で購入可能な切手の種類を把握しておくことで、よりスムーズに対応できます。

まとめ

140円切手が手に入らない場合でも、複数の切手を組み合わせることで対応できます。特に、84円切手や50円切手を活用すると、140円を簡単に作ることが可能です。また、コンビニや郵便局の取り扱い状況を把握し、必要な額面の切手を事前に用意しておくことで、スムーズに郵便を送ることができます。

電子マネーやクレジットカードを活用した購入方法を知っておくと、現金がない場合でも柔軟に対応できます。さらに、郵便料金の最新情報を定期的に確認し、適切な額面の切手を準備することで、無駄を省きながら確実に郵便を送ることができます。

本記事を参考に、140円切手がなくても安心して郵便物を発送できるよう、準備を進めてみてください。

コメント