キーボードや電子ピアノを賃貸物件で演奏する際、多くの人が音の問題に直面します。

特に、壁が薄いアパートやマンションでは、わずかな音でも近隣住民に迷惑をかける可能性があります。

しかし、適切な防音対策や演奏方法を取り入れることで、トラブルを回避しながら快適に演奏を楽しむことができます。

本記事では、賃貸物件でのキーボード演奏をスムーズに行うためのコツを詳しく解説します。

防音対策や演奏時間の工夫、さらには近隣住民との良好な関係を築く方法まで幅広く紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

賃貸でのキーボード演奏の基本ルール

楽器不可物件での対策

賃貸物件の中には、楽器の使用が禁止されているものがあります。楽器不可の物件でキーボードを演奏する場合は、消音機能付きの電子ピアノやヘッドホンを活用することが必須です。また、近隣に迷惑をかけないために、演奏時間を短縮し、適切な時間帯に練習することも重要です。

大家さんへの確認ポイント

契約前に、キーボード演奏が可能かどうかを大家さんに確認することが大切です。特に、音に関するルールや時間帯の制限があるかどうかを事前に聞いておきましょう。また、騒音対策を講じることを伝え、理解を得ることも有効です。

賃貸マンションでの禁止事項

賃貸マンションでは、共用部での楽器演奏が禁止されている場合があります。また、壁が薄い物件では音が響きやすいため、近隣住民からのクレームにつながることもあります。契約時に規約をしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。

周囲に音が響かない演奏方法

防音マットの効果と選び方

防音マットを敷くことで、床に伝わる振動や音の反響を軽減できます。特に、厚手のマットや二重構造のものを選ぶと、より効果的です。さらに、防音マットの素材によっても吸音性能が異なるため、ゴム製やフォーム素材のものを比較して選ぶことが重要です。ラバー製のマットは防振効果も高いため、マンション住まいの方におすすめです。加えて、床だけでなく壁や天井にも吸音材を配置することで、より防音性を高めることが可能になります。

ヘッドホン使用のメリット

ヘッドホンを使用すれば、外部に音が漏れることなく演奏を楽しめます。ワイヤレスヘッドホンならば、コードのわずらわしさもなく、快適に練習できます。また、高音質のヘッドホンを選ぶことで、よりリアルな音で演奏を楽しめます。特に、ノイズキャンセリング機能が付いたヘッドホンを使用すると、周囲の雑音を遮断し、より集中しやすくなります。加えて、長時間の使用に適した軽量でクッション性の高いヘッドホンを選ぶと、快適に練習を続けられます。

音量の調整と打鍵技術

電子ピアノやキーボードには音量調整機能がついているものが多いため、適切な音量に設定することで騒音を抑えられます。さらに、ベロシティ(打鍵強度)を調整できるモデルを選ぶと、より細かく音の強弱をコントロールできます。また、打鍵の強さを意識し、鍵盤を優しく叩くことで、より静かに演奏できます。特に、指の力を抜いてリラックスした状態で演奏することで、自然な響きを生み出しながら音量を抑えることができます。加えて、ソフトペダルを活用することで、音を和らげる工夫も可能です。

練習環境の整え方

部屋のAcoustics(音響)の理解

部屋の音響を理解することで、不要な音の反響を抑えられます。カーテンやラグ、吸音パネルを活用することで、音が外に漏れにくい環境を作ることができます。特に、厚手のカーテンやカーペットは音の吸収率が高く、窓や壁からの音漏れを防ぐのに役立ちます。また、壁に取り付ける吸音パネルは、音の反響を抑える効果があり、演奏時の音質向上にも貢献します。家具の配置も重要で、本棚やソファを壁際に置くことで、音の拡散を防ぐことができます。

電子ピアノの選び方と音色

電子ピアノにはさまざまな音色や機能が備わっています。消音機能がついているものや、タッチ感度を調整できるモデルを選ぶことで、より快適な演奏環境を整えられます。特に、タッチレスポンス機能が優れているモデルを選ぶと、鍵盤の打鍵感がより本物のピアノに近くなり、演奏の表現力が向上します。さらに、音色のバリエーションが豊富なモデルを選ぶことで、ジャンルに応じた最適なサウンドを作り出すことが可能になります。最近ではBluetooth接続対応の電子ピアノもあり、スマホやタブレットと連携してより多彩な演奏が楽しめます。

防振対策の重要性

振動が床や壁に伝わることで、音が響きやすくなります。防振マットを敷いたり、鍵盤に触れる際の力加減を調整することで、振動による騒音を軽減できます。また、演奏台やピアノスタンドの下にゴム製の防振パッドを敷くことで、さらに振動を吸収しやすくなります。防振マットは、厚みのあるものを選ぶとより効果的です。さらに、キーボードの高さや位置を適切に調整することで、打鍵の力を抑えながらも快適に演奏できる環境を作ることができます。

騒音トラブルとその対策

苦情を避けるための注意点

演奏時間を制限し、特に早朝や深夜の演奏は避けるようにしましょう。また、近隣住民と事前にコミュニケーションを取ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。具体的には、定期的に近隣住民に「音が気にならないか」確認することで、関係性を良好に保てます。また、静音性の高い楽器を選ぶ、壁に防音パネルを設置するなどの事前対策も有効です。

問題発生時の対応方法

万が一クレームが発生した場合は、まず冷静に相手の話を聞き、具体的な解決策を提示しましょう。防音対策を強化する、演奏時間を調整するなど、柔軟に対応することが重要です。問題が解決しない場合は、管理会社や大家さんに相談し、第三者を交えて解決策を考えることも視野に入れましょう。加えて、クレームがあった場合は、今後同じ問題が発生しないよう、演奏方法や防音設備の見直しを行い、根本的な解決策を講じることが大切です。

近隣住民との良好な関係維持

日ごろから挨拶を交わし、良好な関係を築くことで、多少の音が出ても理解を得やすくなります。騒音問題を未然に防ぐためにも、日頃のコミュニケーションを大切にしましょう。また、地域のイベントや住民会に積極的に参加し、近隣住民と良好な関係を築くことも有効です。さらに、年に数回、感謝の気持ちを込めた小さな贈り物や手紙を渡すことで、より良い関係を築くことができ、音に関する寛容さも生まれるかもしれません。

人気の電子ピアノとキーボード

おすすめの電子楽器ランキング

機能性や防音対策の観点から、特におすすめの電子ピアノやキーボードをランキング形式で紹介します。防音機能が充実したモデルや、鍵盤のタッチが本格的なモデルなど、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。さらに、初心者向けから上級者向けまで、用途に応じたおすすめ楽器も取り上げます。

機能別に見る楽器の選び方

演奏スタイルや住環境に合わせて、消音機能や軽量設計など、最適な機能を備えた楽器を選びましょう。例えば、夜間の演奏が多い場合は、ヘッドホン端子付きのモデルや音量調整機能が充実したものを選ぶとよいでしょう。また、持ち運びのしやすさを考慮する場合は、コンパクトで軽量なモデルを選ぶと便利です。さらに、Bluetooth接続や録音機能など、最近のモデルには多機能なものも増えており、目的に応じた選択肢が広がっています。

自分に合った楽器選びのポイント

自身の演奏レベルや目的に応じて、最適な楽器を選ぶためのチェックポイントを解説します。初心者であれば、鍵盤の感度が調整できるモデルや、ガイド機能が搭載された電子ピアノが便利です。中級者以上であれば、音質や鍵盤の打鍵感にこだわったモデルを選ぶとより演奏の満足度が高まります。また、予算の範囲内でできるだけ高品質なモデルを選ぶために、口コミやレビューを参考にすることも重要です。

防音に役立つアイテム

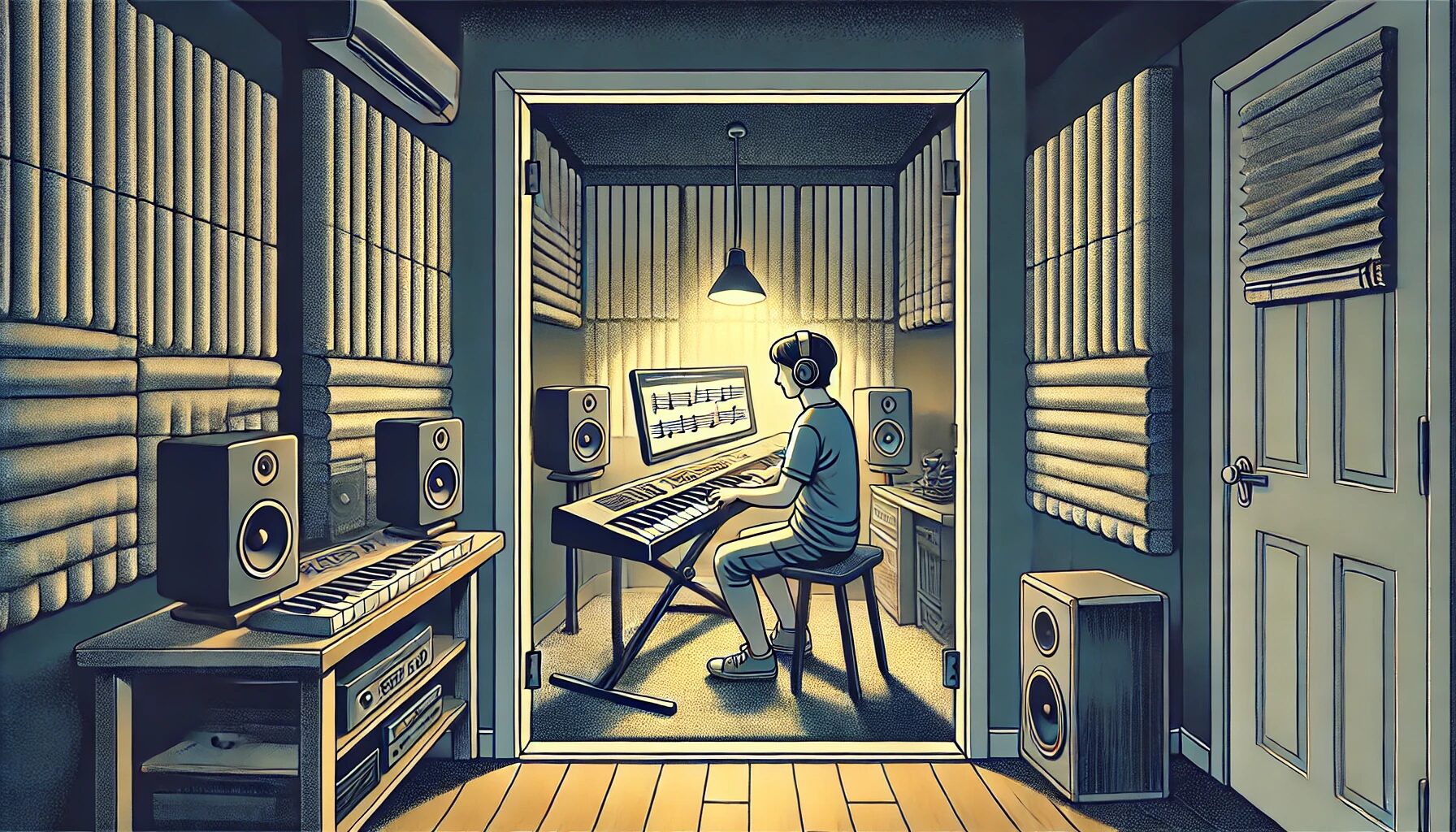

防音室をDIYする方法

防音シートやパネルを使って、自宅で簡単に防音室を作る方法を紹介します。防音室を作る際には、壁や床に吸音材を設置し、音の反響を防ぐことが重要です。さらに、ドアや窓の隙間を防音テープでふさぐことで、外部への音漏れを大幅に軽減できます。市販の防音ブースを活用するのも有効で、組み立て式の簡易防音室を利用すれば、手軽に演奏環境を整えられます。換気や照明にも気を配り、長時間快適に過ごせる空間を作ると良いでしょう。

トラブルを減らすための便利グッズ

防音カーテンや防振ゴムなど、音を軽減するための便利なアイテムを紹介します。防音カーテンは厚手の素材でできたものを選ぶと、外部への音の漏れを軽減できます。防振ゴムは電子ピアノやキーボードの脚部に設置することで、振動を抑える効果があります。また、防音パネルを壁に取り付けると、音の反響を防ぎつつ、外部に漏れる音量を軽減できます。最近では、デジタル耳栓やノイズキャンセリング機能付きのイヤホンを活用することで、周囲の雑音を遮断しながら演奏に集中することも可能です。

消音機能付き楽器の紹介

静かに演奏できる電子ピアノやキーボードを紹介し、騒音問題を解決するための選択肢を提供します。最近の電子ピアノは、ヘッドホン端子が標準装備されており、周囲に音を漏らさずに演奏できるものが増えています。また、鍵盤の打鍵音を抑える設計のモデルも登場しており、より静かに演奏できる選択肢が広がっています。サイレント機能が付いたアコースティックピアノもあり、通常のピアノのような演奏感を損なわずに静かに練習できるのが魅力です。用途に合わせて最適な楽器を選び、周囲に配慮しながら快適な演奏環境を整えましょう。

入居前のチェックポイント

契約書に記載すべき内容

楽器演奏の可否や時間制限について、契約書の確認ポイントを解説します。賃貸契約では、楽器の使用が全面的に禁止されている場合と、特定の条件下で許可されている場合があります。例えば、昼間の特定時間帯のみ演奏可能、ヘッドホン使用が義務付けられているなどの条件があるため、契約書の細かい条項を確認することが重要です。また、騒音に関するトラブルが発生した場合の責任範囲についても明確にしておくことが望ましいでしょう。

音に関するルールの確認

住んでからトラブルにならないように、音に関するルールを事前にチェックしましょう。例えば、マンションの管理規約には「楽器演奏禁止時間」が明記されていることが多く、特に夜間の演奏は禁止されているケースがほとんどです。さらに、共用部分(廊下やロビー)での楽器演奏が禁止されていることもあるため、物件ごとのルールを把握することが大切です。契約前に管理会社や大家さんと話し合い、自分の希望する演奏スタイルに合った物件であるかを確認しておくと安心です。

住まいの環境を事前に把握

壁の厚さや隣接住民の生活スタイルを考慮し、適切な物件を選びましょう。特に、壁の素材や遮音性は大きく異なるため、可能であれば内見時に壁を軽く叩いて音の響きを確認することをおすすめします。また、楽器の音に敏感な隣人がいるかどうかを事前に知ることも重要です。例えば、ファミリー層が多い物件では、子供が昼間に在宅している可能性があるため、演奏時間の調整が必要になることがあります。賃貸契約の際には、隣人の属性や生活スタイルについても可能な限り情報を集め、トラブルを未然に防ぐ工夫をしましょう。

時間帯と演奏の影響

練習に適した時間帯

周囲への影響が少ない時間帯に演奏することで、トラブルを回避できます。一般的に、朝の10時から夕方の6時頃までが比較的音を出しても問題になりにくい時間帯です。ただし、土日や祝日は住人の在宅率が高いため、特に慎重に時間を選ぶ必要があります。マンションやアパートでは、日中でも隣接住戸に住む人の生活リズムを考慮し、事前に確認を取るのも有効な手段です。また、短時間に分けて練習することで、長時間の音によるストレスを軽減できます。

深夜の練習を避ける理由

深夜は音が響きやすく、近隣住民の睡眠を妨げる可能性があるため、避けるのが無難です。特に、建物の構造によっては、壁を通じて音が共鳴しやすくなり、思った以上に遠くまで聞こえてしまうことがあります。夜間にどうしても練習が必要な場合は、ヘッドホンを使用したり、消音機能付きの電子ピアノを活用するとよいでしょう。また、演奏の合間に防音カーテンやマットを活用し、できるだけ振動や音漏れを抑える工夫も大切です。

影響を受けやすい環境について

建物の構造や周囲の生活音を考慮し、最適な練習環境を整えましょう。特に、木造や軽量鉄骨の建物は音が伝わりやすいため、防音対策をしっかり行うことが必要です。また、壁の厚さや床材によっても音の響き方が異なるため、部屋の特性を理解し、適切な対策を講じましょう。家具の配置を工夫することで音の吸収を促し、響きを抑える効果も期待できます。さらに、練習時間を決めて周囲に配慮することで、近隣住民との関係を良好に保ちながら安心して演奏を楽しむことができます。

賃貸における演奏の成功事例

入居者の体験談

実際に賃貸物件でキーボードを演奏している人の体験談を紹介します。例えば、東京都内のワンルームに住むAさんは、防音マットとヘッドホンを活用し、夜でも安心して練習できる環境を整えています。Aさんは「隣人と事前に相談して、演奏時間を決めたことでトラブルなく楽しめています」と語っています。また、大阪に住むBさんは、電子ピアノのサイレント機能を活用し、昼間の時間帯に集中して演奏することで、周囲への配慮と演奏の自由を両立しています。

楽器演奏を楽しむための工夫

トラブルなく演奏を楽しむためには、事前の防音対策が重要です。例えば、防音カーテンや防振ゴムを活用し、音漏れや振動を最小限に抑えることが有効です。また、練習時間を固定することで、周囲の住人がその時間に慣れ、クレームが減る傾向にあります。さらに、演奏前に軽く窓を開けて換気することで、音のこもりを防ぎ、より快適な演奏環境を作ることができます。

他人に知られずに楽しむための方法

演奏を他人に知られずに楽しむための実践的なアドバイスを紹介します。まず、ヘッドホンを使用することで、完全に音をシャットアウトしながら練習が可能です。ワイヤレスヘッドホンを利用すれば、コードの煩わしさから解放され、より快適に演奏できます。また、壁に吸音パネルを設置し、音の反射を防ぐことで、音漏れを最小限に抑えることができます。さらに、カーペットや家具の配置を工夫し、音の伝わり方を調整することで、より静かに演奏を楽しむことができます。

まとめ

賃貸物件でのキーボード演奏は、周囲への配慮が必要ですが、適切な対策を講じれば十分に楽しむことが可能です。防音マットやヘッドホンの活用、演奏時間の調整、近隣住民とのコミュニケーションなど、さまざまな工夫をすることで、快適に演奏を続けることができます。

また、楽器の選び方や練習環境の整え方を工夫することで、音の問題を最小限に抑えながら、より充実した演奏時間を確保できます。賃貸だからといってキーボード演奏を諦める必要はありません。この記事で紹介した方法を活用しながら、自分に合った演奏スタイルを確立し、音楽を楽しんでください。

音楽がある暮らしは、日々の生活をより豊かにしてくれます。ぜひ、周囲に配慮しながらも、自分らしい演奏を楽しんでください。

コメント