紙は日常生活において頻繁に使用される素材ですが、折れてしまったり、シワがついてしまうことはよくあります。

特に、大切な書類や本のページ、思い出の写真などが折れてしまうと、できるだけ元の状態に戻したいものです。

しかし、紙はデリケートな素材であり、間違った方法で修復しようとすると、さらにダメージを与えてしまうこともあります。

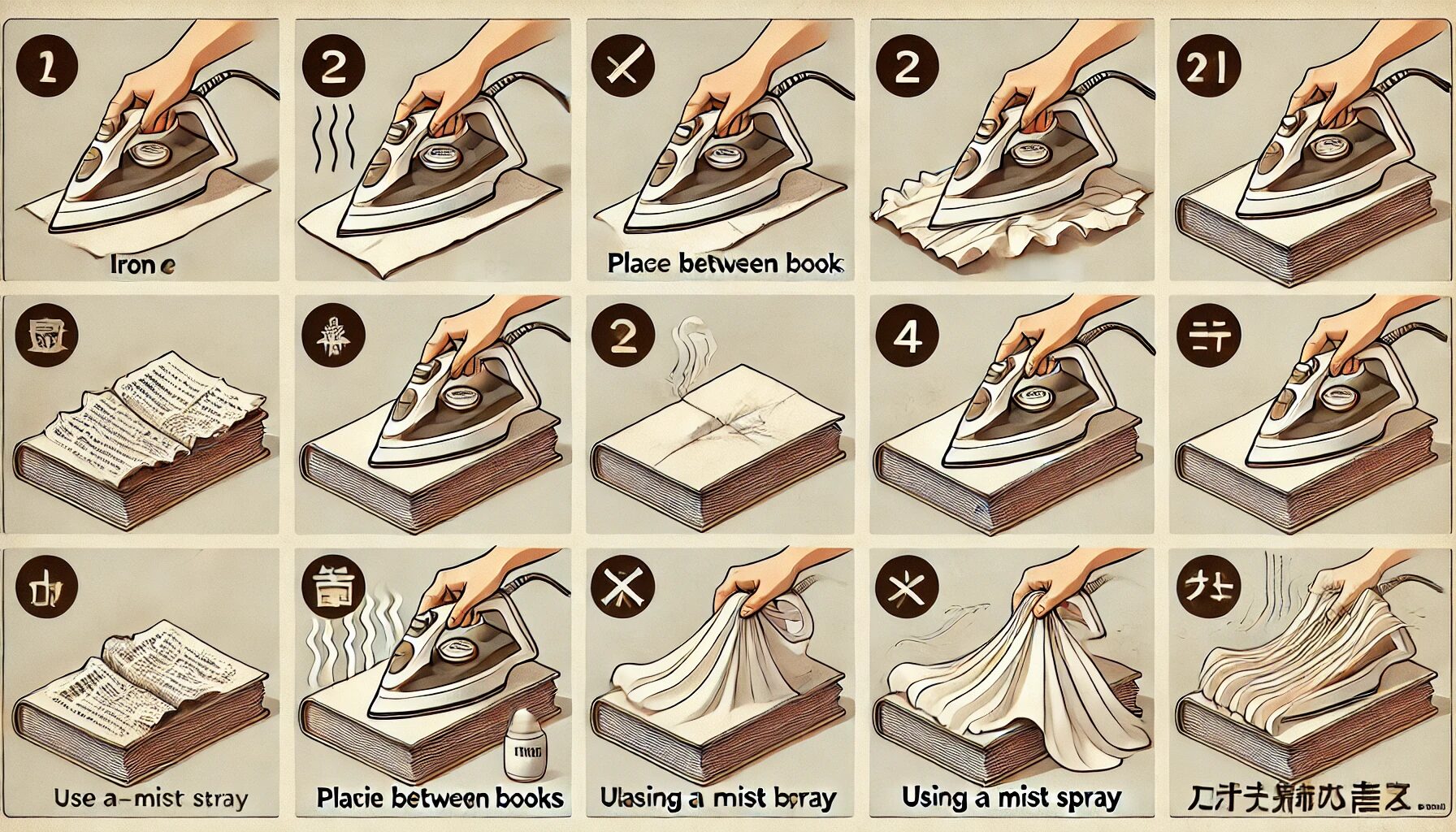

本記事では、アイロンを使わずに折れた紙を元に戻すための様々な方法を紹介します。

重石やスチーム、湿気を利用した方法、さらには冷蔵庫を活用する意外なテクニックまで、紙の種類や状態に応じた適切な修復方法を詳しく解説します。

シワや折れ目の状態をできるだけ改善し、大切な紙をより長く美しく保つための参考にしてください。

折れた紙を元に戻す簡単な方法

折れた紙のしわを伸ばす方法

紙が折れたりしわになってしまった場合、アイロンを使わずに修復する方法はいくつかあります。まず、紙を平らな場所に置き、その上に重みのある本やボードを乗せることで、時間をかけて自然にしわを伸ばすことができます。また、紙の表面を軽く湿らせて、しなやかにしてから重石を乗せると、より効果的に伸ばすことができます。

さらに、紙を少し丸めてから逆方向に軽く押し伸ばすことで、折り目のラインを和らげることができます。特に、薄い紙ではこの方法が有効で、折れた部分をほぐすように扱うことで、繊維の緊張をほぐすことが可能です。

冷蔵庫を使った紙のダメージ回復法

意外な方法として、冷蔵庫の湿度を利用することも可能です。紙をジップロックなどの密閉袋に入れ、一晩冷蔵庫に入れることで、折れた部分がゆっくりと元の形に戻ることがあります。特に、乾燥した環境でシワが深く刻まれてしまった場合に有効です。

さらに、冷蔵庫の中で湿気を吸収させるために、薄い布を紙と一緒に入れておくと、より効果的にシワを和らげることができます。また、取り出した後にすぐに重石を乗せることで、紙が元の形状を維持しやすくなります。

知恵袋から学ぶ折れた半紙の直し方

和紙や半紙は特に繊細なため、慎重な対処が必要です。折れ目の部分に軽く湿気を与えた後、新聞紙やティッシュで挟み、しばらく重石を乗せることで、ゆっくりと折れ目が和らぐことがあります。

また、和紙や半紙の場合、霧吹きでごく少量の水分を加えた後、シリコンシートを挟んで軽く押さえる方法も効果的です。この方法では、紙に均等に湿気が行き渡るため、シワを最小限に抑えながら形状を戻すことができます。

場合によっては、吸湿性の高い和紙を別の紙に挟んで重石を乗せることで、自然な状態に戻すことが可能です。特に筆書きが施された半紙の場合、水分の加え方を慎重に調整することが重要になります。

厚紙のシワを効果的に伸ばす方法

重石を使ったシワ直しのテクニック

厚紙は普通の紙よりも折れ目が強く残りやすいため、時間をかけてしっかりと重石を乗せる方法が有効です。重い辞書やボードを使い、均等な圧力がかかるように配置するのがポイントです。

特に、大きなシワや折れ目がある場合は、重石の圧力を均等にかけることが重要です。厚紙全体を平らに伸ばすために、紙の上下にクッキングペーパーや新聞紙を敷いてから重石を置くと、紙が傷みにくくなります。さらに、長時間圧力をかけることで、より効果的にシワを伸ばすことができます。最低でも24時間、できれば48時間以上放置すると、しっかりと元の形に戻ることが期待できます。

また、厚紙が特に硬い場合は、軽く霧吹きをしてから重石を乗せると、繊維が柔らかくなり、折れ目がより自然に伸びます。このとき、過剰に水分を加えないように注意し、均一に湿らせることがポイントです。

スチームを利用した厚紙のリフレッシュ法

スチーム(蒸気)を適量当てることで、厚紙のシワを和らげることができます。ただし、紙が湿りすぎないように注意しながら、距離をとってスチームを当てることが重要です。

厚紙の表面に軽く蒸気を当てた後、すぐに乾いた布で押さえることで、余分な水分を吸収しながら形を整えることができます。さらに、スチーム後にすぐ重石を乗せることで、より均等に圧力をかけてシワを伸ばすことができます。

特に、名刺やポストカードのような厚めの紙は、スチームを使うことで短時間で元の形状に戻しやすくなります。ただし、表面に加工が施された紙(ラミネート加工や光沢紙など)は、蒸気によって変形する可能性があるため、目立たない部分で試してから行うのが安心です。

本の表紙の折れを元に戻す方法

本の表紙が折れてしまった場合、湿らせた布で軽く押さえた後、プレス機や平らなボードの間に挟んで数時間放置すると、元の形に近づきやすくなります。

特に、ハードカバー本の場合は、表紙の厚さや素材によって異なるため、柔らかい布やティッシュを挟んでからプレスすることで、余計な傷や変形を防ぐことができます。また、紙の繊維に沿って折れ目を軽く揉みほぐすことで、しわがより自然に戻ることがあります。

折れた部分を修復した後は、長期間折れが再発しないように、ブックカバーを使用するか、収納方法を見直すことも重要です。本棚に収納する際は、縦に立てた状態で適度な間隔をあけ、圧力がかかりすぎないようにすることで、本の形状を保つことができます。

折れた紙のシワをスチームで克服する

霧吹きを使ったシワくちゃの紙を救う技

紙に霧吹きを軽くかけた後、ティッシュやクッキングペーパーに挟んで、重しを乗せて乾かすことでシワが伸びやすくなります。霧吹きをする際は、紙が湿りすぎないように注意し、ほんの少しずつ水分を加えることが重要です。湿らせすぎると紙が破れたり、インクがにじむ原因になるため、距離を取って均一に吹きかけるのがポイントです。

また、紙の種類によって最適な霧吹きの量が異なります。普通のコピー用紙は薄いため、霧吹きの量を少なめにし、すぐにティッシュや布で余分な水分を吸収させると良いでしょう。一方で、厚紙やポストカードのような素材には、やや多めの霧吹きをして時間をかけて乾かすことで、シワをしっかり伸ばすことができます。

さらに、霧吹きをした後に、クッキングシートやワックスペーパーで挟み、その上から均等な重さの本や木の板を乗せると、より効果的に紙を平らに戻すことができます。

インクが落ちないように注意して行う方法

インクがにじんだり落ちたりしないよう、水分を使う場合は紙質をしっかり確認しましょう。水性インクの場合は、直接水をつけない方法が安全です。特に、新聞紙やインクジェットプリンターで印刷された紙は水に弱いため、霧吹きを使う際には注意が必要です。

また、インクが落ちやすい紙の場合、霧吹きではなく湿らせた布を軽く当てることで、水分を最小限に抑えながらシワを伸ばすことができます。さらに、紙の端に試しに水をつけてみて、インクのにじみ具合を確認してから全体に作業を行うと、失敗を防ぐことができます。

コピー用紙の扱い方とシワ防止法

コピー用紙は意外と薄く、折れ目がつきやすいですが、折れる前に適切に保存することが重要です。保管する際は、平らな場所に置き、折れないようにカバーやケースを活用すると良いでしょう。特に、湿気が多い場所では紙が波打ちやすくなるため、乾燥剤と一緒に保管するのも効果的です。

また、コピー用紙を持ち運ぶ際には、折れやすい端を補強するためにクリアファイルや厚紙に挟んでおくと、折れやシワを防ぐことができます。特に、プレゼン資料や大事な書類を持ち運ぶときは、専用の書類ケースを使うことで、より確実に保護できます。

さらに、大量のコピー用紙を保管する場合は、定期的に紙を入れ替えたり、使わない紙を湿度の影響を受けにくい場所に移すことで、長期的にシワや折れを防ぐことができます。

乾燥してしわくちゃになった紙を救う

水分を使ったしわ取りテクニック

紙が乾燥してしわくちゃになってしまった場合、軽く湿らせることで柔らかさを取り戻すことができます。その後、重しを乗せることで徐々にしわが伸びます。最適な水分量は紙の種類によりますが、基本的には霧吹きを使って均等に湿らせるのがコツです。水をつけすぎると紙が破れたり、繊維が膨張して形が崩れる原因になるため、慎重に行う必要があります。

さらに、湿らせた後にティッシュや布で軽く押さえることで、不要な水分を取り除きながら適度な湿気を保つことができます。特に、古い書類や保存が必要な紙の場合は、湿らせた後に吸湿性のある紙に挟んで重しを乗せることで、より均等にしわを伸ばすことができます。

アイロン以外の方法で紙を整理するコツ

アイロンを使わずに紙のしわを伸ばす方法として、加湿器やスチームを活用するのもおすすめです。加湿器を使用する際は、紙を密閉された空間(例えばジップロックの中)に入れ、加湿器の蒸気を軽く当てることで、紙が柔らかくなり、自然にシワが伸びていきます。

スチームを使う方法では、紙に直接蒸気を当てるのではなく、ある程度距離を保ちながら蒸気を当てることで、紙が余計に波打たずにシワが取れやすくなります。また、スチーム処理後に平らな場所に紙を広げ、上から適度な重しを乗せることで、より確実に元の形に戻すことが可能です。

折れを直すための最適な乾燥手法

紙を直した後は、風通しの良い場所でゆっくり乾燥させると、余計なしわがつかずに元の状態に近づきます。乾燥を早めるために、扇風機の風を当てる、または乾燥剤を入れた密閉容器に置くのも効果的です。

また、紙が湿っている間に無理に動かすと、新たなシワができる可能性があるため、完全に乾燥するまで触らずに置いておくのがベストです。特に、吸湿性のある紙を下に敷くことで、余分な水分を吸い取りつつ、均等に乾燥させることができます。

紙を保管する際には、温度や湿度の変化が少ない場所に置くことが理想的です。湿度が高い場所では再び波打ちが発生しやすく、逆に乾燥しすぎると紙がパリパリになってしまうため、適切な環境を保つことが長期保存のポイントとなります。

紙の折り目を元に戻す知恵

簡単にできる紙の折り直し方法

紙を丸めたり、逆方向に軽く折り直すことで、折り目を和らげることができます。また、折れ目の部分を指で優しく押さえながら、何度か折り直すことで、折り跡を少しずつ薄くすることができます。

さらに、折れた紙を別の紙で挟み、厚めの本の下に置いておくと、時間をかけて自然に折り目が和らぎます。折れ目が深い場合は、紙の表面を軽く湿らせてからこの方法を試すと、より効果的です。

電子機器を使った最新のシワ直し方法

電子レンジやスチームクリーナーを活用する方法もありますが、紙の種類に合わせた適切な温度管理が必要です。電子レンジを使用する場合、紙を湿らせた布に挟んで短時間加熱することで、シワを軽減できます。ただし、過度な加熱は紙を傷める原因になるため、5秒~10秒程度の短時間加熱を繰り返しながら調整することが重要です。

スチームクリーナーを使用する場合は、紙から少し距離を取って蒸気を当てることで、繊維をほぐしながらシワを伸ばすことができます。特に厚紙やダンボールの場合、スチームを当てた後に平らな場所で圧力をかけることで、よりきれいに戻すことが可能です。

また、ヘアドライヤーの温風を適度に当てることで、折れた部分の繊維を柔らかくし、徐々に形を整える方法もあります。この場合、紙が乾燥しすぎないよう、ドライヤーを動かしながら均等に温風を当てることがポイントです。

折れた紙の修理に役立つ道具紹介

専用のシワ取りグッズや、紙の修理キットを活用すると、より簡単にシワを伸ばすことができます。たとえば、紙用プレス機やローラーを使うと、均等な圧力をかけながら折れ目を伸ばすことが可能です。

また、シワ取りスプレーは、紙に軽く吹きかけるだけで繊維を整える効果があり、軽い折れやシワの修正に適しています。加えて、紙の修復用接着剤を使用することで、破れた部分を補修しながら折れを目立たなくすることもできます。

紙の修理をするときは、適切な道具を活用しながら、紙質に合わせた慎重な処理を心がけることが大切です。

おわりに

折れた紙を元に戻す方法は、アイロンを使わなくてもさまざまな方法があります。重石を使う、冷蔵庫の湿度を活用する、スチームを適量使うなど、紙の種類やダメージの程度に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。特に、大切な書類や本を長持ちさせるためには、普段からの保管方法にも注意を払いましょう。この記事を参考に、最適な方法で紙を修復してみてください。

コメント