青色は、空や海を象徴する色として、多くの人々に愛されています。

美術、デザイン、ファッション、食品など、さまざまな分野で活用される青色ですが、その作り方や表現方法は意外と奥深いものです。

本記事では、青色を作るための基本的な混色技術から、歴史的な背景、さらには保存方法までを詳しく解説します。

色彩を学び、より美しく青を表現するための知識を深めていきましょう。

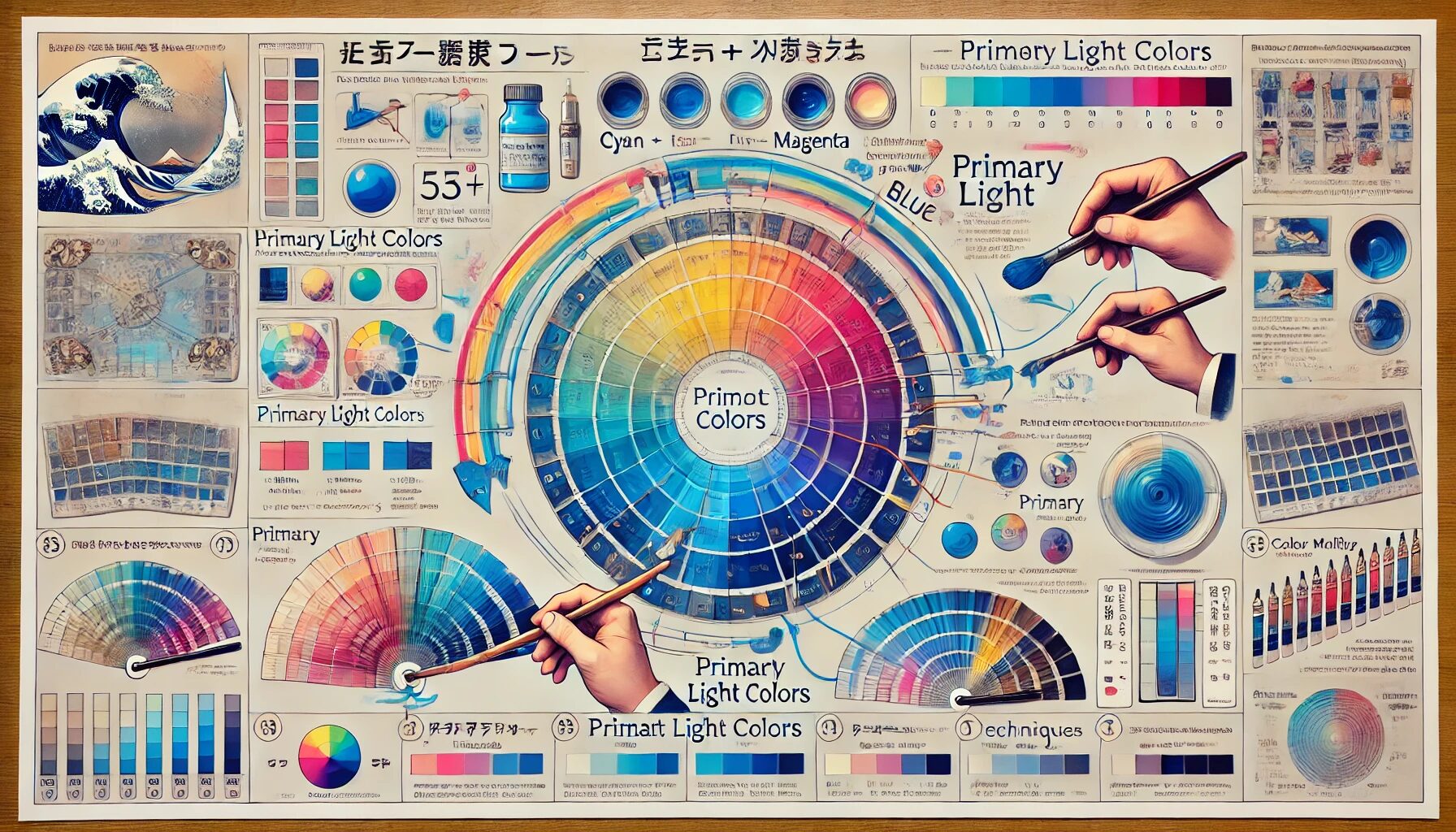

青色を作るには?基本の混色方法

青色の作り方: 食紅と絵の具の活用

青色を作るためには、食紅や絵の具を使用する方法があります。食紅を使う場合は、青色の食紅をそのまま使用するか、異なる色の組み合わせで青色を作ることが可能です。例えば、緑と紫の微妙な配合を試すことで、特定の青みを持つ色を作ることもできます。絵の具の場合、シアンとマゼンタを混ぜることで鮮やかな青色を作ることができます。また、異なるメーカーの絵の具を試すことで、発色の違いや質感の違いを楽しむことができます。

青を作るための色の比率と調整

シアンとマゼンタの比率を調整することで、異なるトーンの青を作ることができます。シアンを多くすれば明るめの青になり、マゼンタを多くすれば深みのある青ができます。さらに、微量の黄色を加えることで、ターコイズブルーのような色合いを生み出すことも可能です。また、混ぜる際にパレット上で少しずつ色を調整することで、理想的な青色を得るための感覚を養うことができます。

青色の発色と濃淡の理解

青色の濃淡を調整するには、水を加えて透明感を出す方法や、白を混ぜて明るい青にする方法があります。また、黒を加えることで深みのある青を作ることも可能です。さらに、異なる筆やスポンジを使って塗ることで、青色のテクスチャを変えることができ、立体感のある表現を生み出せます。重ね塗りをすることで色の奥行きを増し、濃淡の変化をより鮮明に表現することができます。

様々な混色技術の紹介

赤色と青色の混ぜ方: マゼンタ登場

赤色と青色を混ぜると紫色になりがちですが、マゼンタを使用すると鮮やかな青を作ることができます。マゼンタは青系の赤色に分類され、純粋な赤色よりも青に近い性質を持っています。このため、青色の鮮やかさを保ちつつ、彩度の高い青を作ることが可能です。

また、異なる種類のマゼンタ顔料を試すことで、色合いのバリエーションが広がります。例えば、プリンタのインクに使用されるプロセスマゼンタは、混色時により透明感のある青色を作りやすい特徴があります。一方、油絵具に含まれるマゼンタは不透明度が高く、深みのある青を作るのに適しています。

緑色と青色の相性と配合

青色に少し緑色を加えることで、ターコイズブルーのような美しい青色を作ることができます。特に、エメラルドグリーンやビリジアンを混ぜると、深みのある青緑系の色を作ることができます。

緑色の量を微調整することで、さまざまなニュアンスの青色を生み出せます。例えば、少量の緑を加えるだけで爽やかなスカイブルーを作ることができ、逆に緑を多めにすると、海を思わせるディープブルーやアクアブルーに近い色を作ることが可能です。

シアンと黄色による青色の発色

シアンと黄色の組み合わせは基本的に緑色になりますが、微調整をすることで特定の青みを出すことが可能です。例えば、シアンを主体にしてごく微量の黄色を加えると、若干くすみのある青色が得られます。

また、光の三原色(RGB)に基づく理論では、青と緑の組み合わせによってシアンが作られます。これを応用し、絵の具の混色でもシアンの明るさや鮮やかさを活かしながら、青のバリエーションを生み出すことができます。特に、淡い黄色を使うと、よりソフトな色調の青を作ることができます。

青色の実験とシミュレーション

科学的アプローチによる青色生成

光の波長や色の三原色を用いた科学的な方法で青色を再現することができます。青色の光の波長は約450~495nmの範囲にあり、この範囲の光が目に入ることで、私たちは青色として認識します。さらに、色の三原色(光のRGBや絵の具のCMY)を利用した実験では、青色の発色の原理を理解しやすくなります。

例えば、スクリーン上での青色は、光の三原色のうち青(B)の成分が強くなったときに表示されます。一方、絵の具では、シアンとマゼンタを混ぜることで青が作られます。これらの違いを実験することで、色の表現の多様性について深く学ぶことができます。

また、大気中の散乱現象(レイリー散乱)も青色を生成する重要な要素です。空が青く見えるのは、短い波長の光が散乱しやすいためであり、同じ現象を水の中で再現することも可能です。

色合いの調整: 明度とは?

明度を調整することで、柔らかい青や濃い青を作ることができます。白や黒を使ってコントロールすることが重要です。特に、明度が高い青は爽やかで軽やかな印象を与え、逆に明度の低い青は重厚感や深みを演出します。

明度の調整方法には、白を加える「ティント」、黒を加える「シェード」、グレーを加える「トーン」などがあります。例えば、青に白を混ぜるとパステルブルーやスカイブルーが作れ、黒を混ぜるとネイビーブルーやミッドナイトブルーのような色合いになります。これらの違いを理解することで、より幅広い青の表現が可能になります。

水彩絵の具を使った色の実験

水彩絵の具では、薄く溶かすことで透明感のある青色を表現できます。重ね塗りによっても変化が生まれます。例えば、薄く塗った青を何度も重ねることで、深みのあるグラデーションを作ることができます。

また、異なる青系統の水彩絵の具を組み合わせることで、微妙な色合いの違いを生み出せます。ウルトラマリンブルーをベースにセラリアンブルーを加えると、少し明るめの青色になり、インディゴを加えると深みのある落ち着いた青になります。

さらに、水彩紙の種類や水の量を調整することで、にじみやぼかしの効果を利用し、独特の表現を楽しむことができます。特にウェット・オン・ウェット技法を使うと、青色の広がり方が美しく、空や水の表現に適したグラデーションを作ることができます。

伝統的な青色の歴史

日本における青色の文化と応用

藍染めや浮世絵など、日本では古くから青色が重要な役割を果たしてきました。藍染めは、天然の藍を発酵させて作られる伝統的な染色技術であり、着物やのれん、手ぬぐいなどに広く使われてきました。特に江戸時代には「ジャパンブルー」として海外からも注目され、日本文化の象徴の一つとなりました。

また、青色は日本の美意識にも深く関わっています。たとえば、青磁の陶器や藍色の和紙など、さまざまな工芸品に取り入れられ、日本人の生活に溶け込んでいます。さらに、現代では青色のシンボリズムが企業のロゴやデザインにも活用され、信頼感や知性を表現する色として定着しています。

考古学から見る青の歴史的背景

青色の歴史は古代文明までさかのぼります。古代エジプトでは、ラピスラズリという貴重な青色鉱石が宝飾品や壁画の装飾に用いられました。これは神聖な色とされ、王族や神々を表現する際に特別に使用されました。

一方、古代ローマでは青色顔料としてエジプシャンブルーが発明され、モザイクや壁画の装飾に広く使われました。この顔料は、砂と銅を高温で焼成することで人工的に作られたもので、ヨーロッパ各地へ広まりました。さらに、中国の陶磁器に見られる青白磁や、イスラム文化圏のタイル装飾にも青色が頻繁に登場し、文化ごとに異なる発展を遂げています。

色彩の発明: 古代から現代まで

青色の発明は時代とともに進化してきました。中世ヨーロッパでは、天然のウルトラマリンブルーが貴重な顔料として使用され、特に宗教画の聖母マリアの衣装に多く用いられました。この顔料はラピスラズリから抽出されるため非常に高価で、「黄金よりも高価な青」とも称されました。

18世紀には、偶然の化学反応からプルシアンブルーが発見されました。この顔料は人工的に安価で製造できたため、絵画や印刷、繊維染色などさまざまな用途で利用されました。

さらに、19世紀にはコバルトブルー、20世紀にはフタロシアニンブルーといった新しい合成顔料が開発され、鮮やかで耐久性のある青色が可能になりました。これらの発展により、現代ではさまざまな分野で青色が重要な役割を果たし続けています。

青色作りのための材料一覧

食用着色料とその種類

食品に使える青色着色料には、スピルリナや人工着色料などさまざまな種類があります。スピルリナは天然の藻類から抽出される青色素で、ナチュラルな着色を求める場合に適しています。一方、人工着色料にはブリリアントブルー(青色1号)やインディゴカルミン(青色2号)などがあり、安定した発色と耐久性を持っています。

また、近年では合成着色料と天然着色料を組み合わせたハイブリッドな着色料も登場しており、食品や飲料に応じた最適な色調を作り出すことができます。アイスクリームやゼリー、清涼飲料水など、用途によって適した着色料の選び方が変わるため、目的に応じた種類を把握することが重要です。

絵の具の選び方と質

アクリル、油彩、水彩など、用途に応じた青色絵の具の選び方を解説します。アクリル絵の具は速乾性があり、重ね塗りがしやすいため、初心者にも扱いやすい選択肢です。油彩絵の具は乾燥が遅く、色の混ざり具合や深みを表現しやすいという特徴があります。水彩絵の具は透明感のある仕上がりが特徴で、青色の濃淡やにじみを活かした表現が可能です。

また、顔料の種類によっても絵の具の質は大きく変わります。例えば、フタロシアニン系の顔料は鮮やかで安定した発色を持ち、紫外線にも強い性質があります。逆に、一部の天然顔料は時間が経つと退色しやすいため、保存環境に注意が必要です。

明度と彩度を考えた顔料の選択

鮮やかな青を作るための顔料選びが重要です。例えば、コバルトブルーやウルトラマリンは異なる発色を持っています。コバルトブルーは安定した発色と耐久性があり、やや淡く落ち着いた色合いが特徴です。一方、ウルトラマリンは鮮やかで深みのある青色を生み出し、古くから宗教画やフレスコ画にも使用されてきました。

また、シアン系の顔料は明るく透明感のある発色を持ち、デジタル印刷やポスターカラーとしても利用されることが多いです。彩度の高い青を求める場合には、これらの顔料を単体で使うのではなく、混色や重ね塗りによって色の奥行きを表現する工夫も重要です。

青色の保存と劣化防止法

色の劣化の原因と対策

光や湿度の影響で青色が褪色することがあります。その対策方法を解説します。青色顔料は紫外線に弱いものが多く、特に天然顔料の場合、長時間日光にさらされると色褪せが起こりやすくなります。また、高温多湿の環境では化学変化が進み、青色の鮮やかさが失われることもあります。

劣化を防ぐためには、UVカットの保護剤を塗布する、または作品をアクリル板などのフィルター付きフレームに入れることが有効です。特に、美術作品や布製品に使われる青色は慎重に扱う必要があり、適切な保管環境を整えることが重要です。

長持ちする青色を作るために

顔料の選び方やコーティング方法で、青色を長持ちさせる方法を紹介します。例えば、ウルトラマリンブルーは美しい発色を持ちますが、酸性環境では劣化しやすいため、中性の保護剤を使うとよいでしょう。一方、コバルトブルーは耐光性が高く、長期間鮮やかさを維持できるため、外部に晒される可能性のある作品には適しています。

また、アクリルやオイルでコーティングすることで、空気中の湿気や汚染物質から色を守ることができます。特に、アクリル樹脂は柔軟性があり、ひび割れを防ぐ効果もあるため、青色を長持ちさせる手段として有効です。

保存方法: 何が必要?

保存環境や適切な密閉方法を説明します。青色の劣化を防ぐためには、以下のポイントを意識することが重要です。

- 湿度管理: 湿度が高いと顔料が変質しやすくなるため、50%前後の湿度を保つことが理想的です。

- 直射日光の回避: 青色顔料は紫外線によるダメージを受けやすいため、日光が直接当たらない場所に保存することが推奨されます。

- 密閉保存: 空気に触れると酸化が進み、色の劣化が起こることがあります。密閉容器や専用のケースに入れることで、空気中の酸素や汚染物質から保護できます。

- 適切な温度: 極端な温度変化は顔料にストレスを与え、変色の原因になります。保存場所の温度を一定に保つことが重要です。

これらの方法を組み合わせることで、青色の美しさを長期間維持することができます。

青色を使った色の表現方法

絵画における青色の役割

青色は冷たさや深みを表現するために使われることが多い色です。特にルネサンス期の宗教画では、青色が神聖な色として扱われ、聖母マリアの衣装にも頻繁に用いられました。青は視覚的に遠く感じる色であるため、風景画では遠近感を演出するために使用され、海や空の広がりを強調する役割を果たします。また、青色は静寂や落ち着きを象徴するため、モネの「印象・日の出」やピカソの青の時代の作品など、感情を表現する手段としても用いられました。

さらに、現代アートでは青色の心理的な効果を活かした表現が見られます。ロスコの抽象絵画では青が深遠な感情を引き出し、イヴ・クラインは「インターナショナル・クライン・ブルー(IKB)」という独自の青色を開発し、青の持つ無限性や精神性を探求しました。

デザインでの青色使用法

ウェブデザインやファッションにおける青色の効果について解説します。ウェブデザインでは、青色は信頼感や安定感を与える色として企業のロゴやコーポレートサイトに頻繁に使用されます。たとえば、FacebookやTwitterなどのSNSプラットフォームでは青が基調となっており、安心感と誠実さを強調する効果を持っています。また、Eコマースサイトでは青が購入意欲を高める色とされており、CTA(コール・トゥ・アクション)ボタンにもよく使用されます。

ファッションの分野では、青はフォーマルからカジュアルまで幅広いスタイルに適応する万能な色です。ネイビーブルーはビジネスシーンで知的な印象を与え、デニムのインディゴブルーはカジュアルな着こなしの定番です。さらに、季節ごとの青の使い方も異なり、春夏にはパステルブルーやスカイブルーが爽やかさを演出し、秋冬にはダークブルーやミッドナイトブルーが落ち着いた雰囲気を醸し出します。

様々な作品での青色の分析

名画やデザイン作品に見られる青色の使い方を分析します。たとえば、フィンセント・ファン・ゴッホの「星月夜」では、青が幻想的な夜空を描き出し、作品全体の動きを強調する役割を果たしています。また、葛飾北斎の「富嶽三十六景」では、浮世絵特有のプルシアンブルー(ベロ藍)が使用され、日本の風景を鮮やかに表現しています。

デザインにおいても、青色はブランドイメージを確立する上で重要な要素です。例えば、ティファニーのブランドカラーである「ティファニーブルー」は、高級感と洗練されたイメージを持ち、多くの人々に印象的な色として認識されています。また、現代のミニマルデザインでは、青色がモダンで洗練された雰囲気を演出するために取り入れられています。

このように、青色は絵画、デザイン、ファッションなど幅広い分野で重要な役割を果たし、その特性を活かした表現が数多く存在します。

青色作成のためのレシピ一覧

色の配合レシピ: 実践編

具体的な混色の例を挙げて、青色を作るレシピを紹介します。シアンとマゼンタを基本に、黄色を加えて微調整すると、ターコイズブルーやインディゴブルーのような独特の青色が作れます。また、ウルトラマリンとコバルトブルーを混ぜることで、鮮やかさと深みを兼ね備えた青を表現できます。

加えて、特定の用途に応じた青色を作るための応用レシピもあります。例えば、パステル調の青を作るには、シアンに多めの白を加えて明度を上げる方法が効果的です。一方、ダークブルーを作る場合は、黒を少しずつ加えながら彩度を調整することが重要です。

少量からできる青色の調整方法

少しずつ色を足しながら微調整する方法を解説します。青色を作る際、一度に多くの色を混ぜると調整が難しくなるため、最初は少量の顔料や絵の具を使いながら段階的に色を足していくことがポイントです。

例えば、シアンとマゼンタを1:1で混ぜた後、希望の青に近づけるためにマゼンタを少し足して赤みを増やしたり、シアンを多めにすることで緑寄りの青に調整することができます。さらに、白を混ぜることで明るさを調整し、黒を加えることで暗く落ち着いた青を作ることができます。

また、水彩の場合は水の量を調整することで透明感や濃淡の表現が可能です。アクリルや油彩では、メディウムを使って色の伸びや質感を変えることができるため、表現の幅が広がります。

深みのある青のための混ぜ方

単調な青ではなく、奥行きのある青を作るための工夫を紹介します。深みのある青を作るには、単一の色だけでなく、異なる種類の青を重ねて使用することが重要です。

例えば、ウルトラマリンブルーとインディゴを組み合わせることで、クラシカルで重厚感のある青色を作ることができます。また、プルシアンブルーに少量のマゼンタを加えることで、微妙なニュアンスを持つ青色を表現することができます。

さらに、グレーズ技法(透明な層を重ねる方法)を使うと、より奥行きのある青を表現することができます。特に、油彩やアクリルでは透明感のある青色を重ねることで、光の加減によって異なる表情を生み出すことができます。

青色の種類とそれぞれの特徴

ウルトラマリンブルーとは?

ウルトラマリンブルーは深みのある青色で、古くから絵画や染色に使われてきました。この顔料は、もともとはラピスラズリという貴重な鉱石から作られ、中世ヨーロッパでは「黄金よりも高価」と称されるほど価値のある色でした。特にルネサンス期の宗教画では、聖母マリアの衣服に使われることが多く、その美しさと神聖さを象徴する色とされました。

現在では、化学的に合成されたウルトラマリンが広く使用されており、コストを抑えながらも鮮やかで深みのある発色を楽しむことができます。ウルトラマリンブルーは耐光性が高く、色褪せしにくいため、長期間にわたって鮮やかな青色を保つことができるのが特徴です。また、青紫がかった色味を持っており、クールで落ち着いた印象を与えるため、油彩や水彩、アクリル絵具などさまざまな技法で使用されています。

アクリルと水彩での違い

使用する絵の具の種類によって、青色の発色や質感が異なります。アクリル絵の具は速乾性があり、重ね塗りがしやすいため、明るく鮮やかな青を表現するのに適しています。一方、水彩絵の具は透明感があり、グラデーションやにじみを活かした繊細な表現が可能です。

例えば、ウルトラマリンブルーをアクリルで使用すると、マットな質感になり、はっきりとした発色を保つことができます。これに対して、水彩で使うと淡く柔らかい印象になり、特に重ね塗りによって深みのある青色を作り出せます。

また、油彩では時間をかけて色を馴染ませることができるため、他の青系の色とブレンドしながら、より複雑な色合いを作り出すことが可能です。技法によって異なるウルトラマリンブルーの表情を楽しむことができるのが、絵の具選びの魅力です。

着色料と顔料の違いに注目

青色の着色には、染料と顔料の違いが大きく影響します。顔料は粒子が大きく、水や油に溶けずに表面に付着するため、発色が安定しやすい特徴があります。ウルトラマリンブルーやコバルトブルー、プルシアンブルーなどは代表的な青色の顔料であり、絵の具やインク、染料として使用されます。

一方、染料は水やアルコールに溶けやすく、繊維や紙に浸透しやすいのが特徴です。例えば、布や紙を青く染めるためには、インディゴや合成青色染料が使われます。しかし、染料は顔料に比べて耐光性が低く、時間が経つと色褪せしやすいため、保存や取り扱いに注意が必要です。

このように、青色を作るためには、用途に応じて顔料と染料を適切に選ぶことが重要です。

まとめ

青色は、混色技術によってさまざまなバリエーションを作ることができます。シアンとマゼンタを基本にした混色や、赤や緑、黄色を微調整することで、個性的な青色を生み出せます。また、青色の歴史や顔料の違いを理解することで、より深い知識を持って色彩を扱うことができるでしょう。

さらに、青色を長持ちさせるためには、適切な保存方法やコーティング技術を駆使することが重要です。紫外線や湿度、温度変化に注意し、適切な環境で保管することで、美しい青色を長期間維持できます。

美術やデザイン、日常生活の中で青色をより効果的に活用し、自分だけの理想的な青を見つけてみてください。色彩の知識を深めることで、表現の幅が広がり、より魅力的な作品やデザインを生み出せることでしょう。

コメント